10月10日,梁川中学校体育館で開催された県中学校選抜剣道大会県北予選会の女子団体戦で,本校剣道部が第3位となり,県大会への出場権を獲得しました。

3校による予選リーグを見事連勝(対譲芳中5-0,対清水中4-0)で勝ち上がり,決勝トーナメント一回戦で北信中を4-1で撃破,この時点で県大会出場を決めました。準決勝では信夫中に0-1の僅差で敗れましたが,互角以上の試合内容でした。県大会は11月14日(土)にいわき市で開催されます。健闘を期待します。

この日は,バレー部,バスケ部,ソフトボール部も県北大会に臨みました。各部とも実力が勝ると思われた対戦相手に真っ向から勝負を挑みました。なかでもソフトボール部はあと一勝で県大会出場という所まで勝ち上がりましたが,惜しくも出場権獲得はなりませんでした。

10月11日(日),本年度の福島県PTA研究大会が二本松市で開催されました。武田会長,渡邉・佐藤の両副会長,そして校長を含めた4人が,午前中は二本松市民会館で開催された分科会に参加し,福島市にあるクラロンの氏川社長の講演を聴きました。午後は城山総合体育館に移動し,和太鼓のアトラクション,全体会,そして二本松出身でセブン銀行の代表取締役会長安斎隆様の講演を聴きました。

大会に開催にあたっては,本年度に入り3回の実行委員会が行われ,安達支部のすべての小中学校のPTAが協力し入念な準備を進めて参りました。本校は前日,城山グラウンド駐車場のライン引き,当日は市民会館の車の誘導を担当しました。休日にもかかわらず協力いただいたPTAの皆様方に感謝申し上げます。

最後に,クラロンの氏川社長さんの講演の一部を紹介いたします。私の思いも加えさせていただきました。

◎ 道徳観について

日本人には元々素晴らしい道徳観がある。協調性,恥を知る文化,天を畏敬する心。近代になり,科学の進歩,産業の発展と共に,人々が科学を尊重し,合理主義を重んじるようになった。それと共に精神的な奥行きが薄っぺらになってきたのではないか。 いま日本は,個人の権利を主張する時代になりつつある。元々日本人はどちらかというと控えめで奥ゆかしい人が多かった。それが国際化が進むにつれ,自分の欲望を前面に打ち出すようになった。日本人の控えめで奥ゆかしさが,自己主張を良しとする風潮に席巻されつつある。自己の欲求や考えをはっきり表現できるということは良いが何かに従うという気持ちが薄れるのが心配である。

私は,日本人の倫理観こそ,日本が世界に誇れる最大のセールスポイントであると思っています。東日本大震災並びに原発事故の直後,混乱の最中にも社会の秩序が保たれた日本の姿が世界中から賞賛された一方で,警戒区域に指定され避難を余儀なくされた相双地区では,空き巣の被害が相次ぎました。「卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ。」会津藩の 什(じゅう)の掟にもある「卑怯」。少なくとも「卑怯」を諭すことのできる大人でありたいと思います。

日本人の倫理観の高さが誇れる一つの事実があります。それは,我が国と特定の国との関係が悪化し,その国の行為を非難する反対運動が激化した際でも,日本人は決して相手国の国旗を燃やしたり破いたりするという行為をしないということです。なぜならそれは「卑怯」な行為だから。この一線を越えない限り,日本人はまだまだ捨てたものではないと思い続けることができます。

自分たちが住む地域の自然や歴史,伝統文化や産業を,学校の授業や行事に積極的に導入することを「地域素材の教材化」と呼んでいます。私は,「地域素材の教材化」を地域の人材を積極的に活用することと合わせて,学校運営の一つの柱にしたいと考えています。自分たちが生まれ育った地域をより深く知る活動により,そのすばらしさに接し,郷土に愛着と誇りがもてる子どもの育成につながると信じているからです。

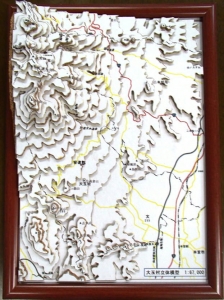

社会科や理科,総合の時間に活用できないかと,大玉村の立体模型を製作してみました。(左写真)作り方については後日機会があれば紹介したいと思います。ベースとなる地図から手作りし100mごとの等高段差を厚さ3㎜のコルクシートを使って表現しました。カッターやボンドなどの道具を除いた材料費はわずか300円,製作時間は約6時間でした。

安達太良連山南東の広い裾野に広がる大玉村。標高200~400mの比較的なだらかな土地に水田が広がっている様子や,安達太良山頂に伸びる複数の登山道の距離や傾斜の違い,山麓を走る国道や県道のルートなど,平面の地図では実感できないダイナミックな地形の特色を知ることができます。郷土の地形と産業との関連等を考える資料として活用できればと考えます。

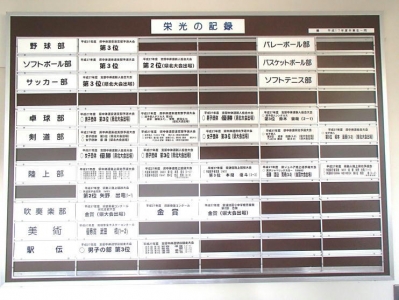

以前紹介いたしましたが,昇降口から校長室方面へ向かう右側の壁面に,平成17年度の卒業生より寄贈された部活動の表彰の記録を掲示するパネルが設置してあります。しばらく更新されないままでしたので,40周年を節目に掲示内容の入れ替えを行いました。本年度の中体連や各種コンクールにおける個人,団体の入賞記録を表示しました。

武田実行委員長さんを中心に昨年度より準備を進めて参りました 創立40周年記念式典及び記念講演が,いよいよ今週末の17日(土)に迫って参りました。開催に向けての準備も着々と進行しています。

【参加者】式典には押山村長様,遠藤村議会議長様,佐藤教育長様をはじめ,村議会議員様,歴 代のPTA会長様など合計55名の来賓の方々に参列いただける予定です。第24代PTA会 長の菅野昭裕様をはじめ9名の歴代PTA会長様と第10代校長雉子波敏司様をはじめ3名の 歴代校長様に感謝状が贈呈されます。

【記念講演】既にご案内のとおり,元お笑い芸人の三好秀典氏を講師にお招きして「一瞬で仲良 くなれるニコニコ会話術」と題した講演をいただきます。なお,この講演は「大玉村文化のつ どい実行委員会」との共同開催となっております。予定している講演時間は60分とさほど長 時間には及びません。式典を含め保護者・一般席にはまだ余裕がございますので,お誘い合わ せの上ご来校下さい。

【創立40周年記念品】全校生と当日参加いただいた来賓の方々には,記念品として「創立40 周年記念誌」と「爪切り」を配付いたします。記念誌の発行に際しまして,村長様はじめ多くの皆様に原稿をお寄せいただきありがとうございました。紙面をお借りして御礼申し上げます。 また,校長室のロッカーを整理していたところ,創立20周年の際に記念品として配られたこれも同じ「爪切り」が見つかりました。未使用のもので試しに使ってみたらとてもよい切れ味でした。両方の爪切りを比較してみると,爪切りの「不易」と「流行」を見ることができます。大きさやてこの原理を利用した操作性はほんど変わりがありません。切れ味も同じです。変わった点は2箇所。一つは「創立20周年記念大玉中学校」という文字は,プラスチックのプレートに描かれ金属部に接着されていますが,40周年のそれは金属部に直接刻印されています。もう一つは,切った爪が飛散しないようにガードしている可動性のパーツが,金属製から半透明のプラスチック製に変わったことです。20年という歳月を考えると取るに足らない変化と見過ごされがちですが,このわずかな技術革新の積み重ねが,技術立国としての日本を支え続けていくのではないでしょうか。ちなみに私が現在愛用している爪切りは,35年前に学校の入学記念品としていただいたもので,今でも切れ味は衰えていません。今回の記念品,一生ものですよ。

創立20周年記念品

創立40周年記念品

行為の意味 宮澤章二

-----あなたの<こころ>はどんな形ですか

と ひとに聞かれても答えようがない

自分にも他人にも<こころ>は見えない

けれど ほんとうに見えないのであろうか

確かに<こころ>はだれにも見えない

けれど<こころづかい>は見えるのだ

それは 人に対する積極的な行為だから

同じように胸の中の<思い>は見えない

けれど<思いやり>はだれにでも見える

それも人に対する積極的な行為だから

あたたかい心が あたたかい行為になり

やさしい思いが やさしい行為になるとき

<心>も<思い>も 初めて美しく生きる

-----それは 人が人として生きることだ

埼玉県出身の詩人、宮澤章二の「行為の意味」という詩です。夏休みに実施した、おおたま学園の研修で講師の先生から紹介していただきました。作者の宮澤章二は誰もが知っているクリスマスソング「ジングルベル」の作詞者でもあるそうです。

さて、詩の中のアンダーラインを引いたフレーズ、どこかで聞いたことはありませんか…?

そう、「行為の意味」は東日本大震災の前後にACのテレビCMで幾度となく耳にした

「こころ」はだれにも見えないけれど 「こころづかい」は見える

「思い」は見えないけれど 「思いやり」はだれにでも見える

と言うフレーズの原典となる詩です。

大玉中学校の生徒達は皆、優しい「こころ」や「思い」を持っている子ばかりです。ただ、友達同士の関係などで、ちょっとした勇気を振り絞り、それを「こころづかい」や「思いやり」で示してほしいと感じる場面も少なからずあります。目に見える、耳で聞こえる「積極的な行為」で優しさを表現できる生徒が一人でも多く育ってくれることを願っています。

今日はぜひ、親子でこの詩に目を通し、「積極的な行為」について、その「すばらしさ」とともに「難しさ」をいっしょに考えていただけたらと思います。

Episode8 歴代PTA会長・歴代校長

初代の渡辺栄富会長から昨年度の熊谷悟会長まで,40年間で32名の皆様にPTA会長を歴任していただきました。初代の渡辺会長は,創立20周年記念誌に開校間もない時期のPTA活動の様子を寄稿されています。

「…当時を振り返ると一面麦畑の敷地に槌音が響いて新校舎が落成し,校舎への移転は蟻の行列のごとく玉中(現改善センター)と大山中(現村民運動場)より,生徒一人ひとりが机・椅子など自分で使っている品々を手に持っての移転作業。大きい荷物はPTA役員のトラックで搬入それこそ大変な作業でした。(中略)それでも幸いなことに村当局の行為で校歌・校旗まで公費で作っていただきましたことは,大玉村の教育にかける熱意のたまものと感謝の念は忘れることができません。PTAとしてそれにむくいるべく校舎の環境整備を引き受け,初代PTAより何代目かまでは大きな石を運んで積み上げたり,庭木を寄付していただき植え付けをしたり,当時のPTA活動は土建屋であったり造園屋であったように思います。一つ一つの目標が達成されていく喜びも又格別でした。…」

現在もなお,我々の心をいやしてくれる校地内の植栽や中庭など,歴代PTAの尽力により整備された素晴らしい環境を次の世代にしっかりと継承して行きたいと思います。

歴代のPTA会長は平成5年以降,任期1年での交替が慣例となったようですが,第三十代の鈴木康広会長には平成22年度から3年にわたり会長をお務めいただきました。また,鈴木様は本校の卒業生で唯一,生徒会長とPTA会長の両方を歴任されています。

歴代校長として,初代の桑原光男校長から,昨年度の渡邊健順校長(現二本松市立岩代中学校長)まで,40年間で12名の先生が学校運営に携わりました。中でも,初代の桑原光男校長(昭和50~54年度)と第十一代の福本隆校長(現二本松第二中学校長,平成19~23年度)は最長となる5年間,本校の校長として在職されました。

第七代の浅和宏校長は,創立20周年記念誌に当時の様子を記しています。

「…今年度は国際化社会にふさわしく,村の企画の一環としてALTの村独自採用により英語教育の強化を図るスタートの年となりました。…情報化社会の主役となるコンピューターが設置され,コンピューター教室もほぼ完成しました。今後はLANシステムができれば,さらに指導が適切に行われ,コンピューターの活用が容易となります。…」

20年前にしてこの実践!脈々と受け継がれる大玉村の教育に対する熱意と先進性。創立50周年に向けて繋いでいく使命感を強く感じました。

9月29日(水),3年生を対象に「食に関する指導」として食育講話が行われました。講師は本宮第二中学校栄養教諭の武藤先生に務めていただきました。講話の内容は受験勉強に励んでいる3年生のために,勉強と栄養,受験前日・当日の食事内容,夜食の摂り方など受験勉強に励む生徒たちにとって,とても参考になるものでした。以下は3年生の感想です。

「今日の話で,受験生に必要な食事について知ることができました。まさか,受験と食事にそんなつながりがあるとは知りませんでした。なので,これからは,食事にも意識をくばり,勉強との両立をはかっていきたいです。そして,受験合格につなげたいです。」

「今日の講話で食生活によって今後の人生が大きく左右されることが身にしみてわかりました。また,受験に向けて自分の生活を見直す良い機会になりました。これから,大事な受験に向けて,自分の食生活をより良いものにして必ず合格し,高校生や社会人になっても継続できるよう頑張りたいです。」

「食について,受験の前にはカツなどの油を多く使っている食品や食物繊維や乳製品はあまり食べないほうがよいということがわかりました。」

「集中力を高める食べ物や,記憶を補う食べ物を教えて頂いて本当に助かりました。偏食のし過ぎ で起きる症状にも心当たりがあったので,それも気をつけながら食べ物をとっていきたいです。」

1学年の生徒を対象とした「生活習慣病の予防講話」が9月16日(水)の5校時に本校で開催されました。生活習慣が確立される中学生というこの時期に,健康的な生活を送る習慣を身に付けてもらいたいという目的のもと,本宮市にある,よしだ内科医院の院長であり,また,学校医でもある吉田氏を講師にお招きし,主に肥満についての話をしていただきました。

肥満になると生活習慣病のリスクが高まるということで,生徒達は先生が準備した資料やグラフなどの説明を真剣に聞いていました。また,配られた資料の中には,小児肥満の判定方法(肥満度やBMIの計算方法など)が載っていて,実際に計算をしてみたという生徒もいたようです。生活習慣病にならないためには,規則正しい生活と三度の食事が大切だそうです。毎日継続することは難しいと思いますが,家族全員で心がけようと思うことで生活習慣病予防につながるのではないかと思います。家庭で話し合を機会を持っていただければ幸いです。